Cuando los autores medievales de cultura libresca escribían sobre animales, lo hacían sobre modelos clásicos, y a las obras resultantes las llamaban bestiarios, colecciones de bestias. Quede claro que un Bestiarium era justo lo contrario de lo que debería ser literatura sobre animales. El punto de partida que contemplaban era, en la Antigûedad grecolatina, la obra de los autores clásicos como Plinio (Historia Natural) o Eliano (Historia de los animales), que elaboraron conjuntos de noticias sobre fauna observada, vista, entrevista, relatada, imaginada o abiertamente legendaria y daban detalles curiosos de aquellos dudosos ejemplares. Estas anotaciones de Zoología peregrina seguían la rutina aristotélica sin conmover un ápice su antiguo edificio de conocimiento: el mundo animal reflejaba el humano, terráqueo y espiritual.

Después, el obispo Isidoro de Sevilla dio en el siglo VII la carta de conformidad cristiana a tales saberes supuestos en el Libro XII de sus Etimologías. Con su consabida aversión por lo innovador, los autores medievales siguieron este concepto tan anticientífico como despreocupado por la realidad en sus Bestiarios, que hoy leemos como espejos del mundo moral de la cristiandad y admiramos como fuente de su bellísima imaginería artística, tan servil al modelo como fantástica y sugerente para la visión del público contemporáneo.

Si hay un antibestiario es un librito de 1988 (con el contradictorio título de Bestiario) escrito en una prosa poética castellana de estilo reconocible, es decir, su confección es de las pocas que se pueden identificar con un autor concreto; se trata de Javier Tomeo, imaginativo autor de cuentos y relatos que, en este caso, nos brinda la observación delicada y sorprendente de animalillos comunes que nos cuentan con su voz sus preocupaciones, mientras critican la visión parcial que de ellos tenemos los humanos. La mayoría son bichos, siempre con identidad zoológica clara, pero también hay algunos otros animales vertebrados, como ocurre con Bufo bufo, el sapo.

Recordemos que en aquellos bestiarios medievales el sapo era un animal infecto, demoniaco, venenoso (por ahí rueda la leyenda de que chuparle la espalda es alucinógeno); a partir de ahí, las fábulas lo ridiculizaban por su aparente torpeza y fealdad. Merece la pena recordar al Sr. Sapo de la novela El viento en los sauces, un clásico de la literatura infantil de Kenneth Grahame, en la que encarna la irreflexiva despreocupación de los adinerados (recuerdo la versión Disney). Más adelante, los tratados de jardinería y los ecologistas han señalado su papel virtuoso como controlador de plagas Por su parte, Tomeo observa otra realidad, más cercana a los que disfrutan escuchando el sonido nocturno del sapo partero (Alytes obstetricans). Veamos, sin más comentario, el final de la reflexión de una mantis-flor y la respuesta del sapo:

Mas de una vez, contemplándome en el espejo del estanque, me pregunto: ¿Y si yo no fuese ese insecto cruel que pienso ser? ¿Y si yo fuese, en realidad una flor?

El sapo

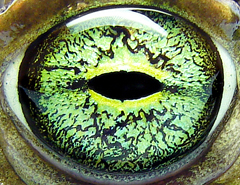

- Pues yo ni siquiera tengo el privilegio de la duda, -me dice enseguida el sapo, interrumpiendo a la mantis flor-. Se muy bien quien soy. Un animal maldito, a quien algunos han creído ver en los aquelarres, vestido de terciopelo y alzado sobre sus dos patas traseras. Cuando me irrito, transpiro, a través de las verrugas de mi cuerpo, un veneno mortal.¿Qué puede pues importar a la gente que mi voz sea dulce y que, en mis ojos, palpite el resplandor de lejanos incendios?.